初期投稿 2017/9/24

プロフィールにはこっそり書いていましたが、私はギラン・バレー症候群という病気にかかり、これまでに検査・入院・治療・リハビリといろいろ経験してきました。

その体験を少しずつ、メモのように記事として残してみようと思います。

発症当時は、お医者さんから病名を聞かされても全くわかりませんでした。

体がほとんど動かず、なんとか呼吸器系は無事だったものの、動かせるのはまばたきくらい。口も少し動かせましたが、ろれつも回らず、話すのもやっとでした。

とにかく、不安でいっぱいの日々でした。

この病気について書いているブログもほとんど見つからず、病院の先生も職業上「治る」とは言わず、「良くなる」という言葉しか使いません。毎日が手探りで、とても心細かったのを覚えています。

そんな、10万人に1人と言われる難病にかかってしまった私の体験を、ここで少し書いてみようと思います。

どなたかの参考になればうれしいです。

※この病気は人によって症状や経過がかなり違うようです。あくまで私の体験談のひとつとして読んでいただければと思います。

スポンサーリンク

ギランバレー症候群について

感染する?

まず最初に、この病気についてよく検索されているテーマからお話しします。

ギラン・バレー症候群は、伝染する病気ではありません。また、遺伝性の病気でもありません。

周りにこの病気の方がいても、うつることはないので安心してください

原因

発症の1〜3週間ほど前に、咳や発熱、のどの痛み、頭痛、下痢などの感染症状が出ることが多いようです。

さまざまなウイルスや細菌による感染がきっかけとなり、自己免疫の仕組みを介して発症する病気と考えられています。

生の鶏肉を食べたあとに発症した人や、インフルエンザにかかったあとに発症した人もいるそうです。

また、インフルエンザワクチンの接種後に発症したというケースも報告されています。

病気を治そうとする自己免疫の反応が強く働きすぎて、結果的に自分の神経を傷つけてしまう、というのがこの病気の仕組みだそうです。

ギラン・バレー症候群は「軸索変性(じくさくへんせい)型」と「脱髄(だつずい)型」の2つに分類されます。

一般的に、軸索型は回復までに時間がかかるなど、予後が良くないとされています。

(※後ほど詳しく書きますが、私はこの軸索型でした。)

症状

症状の進行と特徴

高熱や下痢などの感染症のあと、1〜3週間ほどして、比較的急に手足の筋力が弱まっていくことがあります。

症状はおおよそ発症から2〜4週間でピークに達し、そのあたりで進行が止まるのが一般的です。

その後は少しずつ回復に向かい、3〜6カ月ほどでほぼ完全に治る方が多いそうです。

ただし、10〜20%ほどの患者さんには後遺症が残ることもあると言われています。

運動障害に比べて感覚障害は軽いのが特徴です。

(※後ほど詳しく書きますが、私はこの「10〜20%の後遺症が残る側」になってしまい、今でもその後遺症と向き合っています。)

顔や体に現れる症状

顔の筋力低下は、全体の約50%の方に見られるそうです。

舌や飲み込みに関わる筋肉(嚥下筋)を動かす神経に障害が出ると、「話しにくい」「飲み込みづらい」といった症状が現れます。

また、目を動かす外眼筋の神経が影響を受けると、複視(ものが二重に見える)が起こることもあります。

さらに、呼吸を助ける筋肉が麻痺してしまうケースもあり(全体の10〜20%ほど)、呼吸器のサポートが必要になることもあります。

そのほか、頻脈や不整脈、起立性低血圧、高血圧などの自律神経のトラブルが出ることもあるそうです。

私の場合は、顔の筋力低下・舌の筋障害・嚥下障害が出ました。発症の翌日にはベッドに寝たきりで、動かせるのはまばたきと少しの首振りだけ。顔面麻痺の影響で、言葉もうまく出せませんでした。

「嚥下」というのは飲み込むことを指しますが、私はその機能が完全に失われてしまい、食べ物や飲み物を喉で通すことができなくなっていました。

そのため、胃までチューブを通して栄養を入れてもらっていました。

また、トイレにも行けなかったので、排泄も管を通して行っていました。

幸いにも感覚神経は問題なかったようで、先生に「触っているの、わかる?」と聞かれたときは、ちゃんと感覚がありました。

つまり、触られているのはわかるのに、自分では動かせない——そんなつらい状態でした。

発症から入院まで

2015.4.18(0日目)

風邪のような症状。高熱と下痢があった。

土曜日だったため医者は休み。自宅で安静にして過ごした。

2015.4.20(2日目)

月曜日になったので、家の近くの町医者を受診。

診断結果は「胃腸炎でしょう」とのこと。

高熱と下痢がまだ続いていたため、翌日は会社を休むことにした。

2015.4.22(4日目)

水曜の午後。体のだるさは残っていたが、熱は下がったので会社へ出勤した。

2015.4.24(6日目)

金曜日の午後、会社にて。

手の指先に不思議な感覚があり、特に左手の小指がしびれているようだった。

また、何もないところで左足がつまずくような気がした。

2015.4.25(7日目)

朝、全身のだるさが増していた。足の動きがおかしく、なんとも言えない違和感がある。腕も少し上がりづらい。

もともと腰痛持ちだったため、「ヘルニアで足の神経がやられたのかもしれない…」と思った。

朝の時点で体調はあまり良くなかったが、もともと予定があったため外出した。

しかし、夜の帰り道、平らな場所で突然転んでしまった。通常では考えられないことだった。

駅から家まではタクシーで帰ることにしたが、タクシーに乗り込むのにも苦労した。なんとか乗り込み家の前まで着いたものの、今度はタクシーから降りることができなかった。運転手の介助をいただきなんとかなった。

体が思うように動かない。

それでもなんとか自力で、部屋のある4階まで階段を登り、部屋へ戻った。

「寝れば治るだろう」と思い、早めに床についた。

2015.4.26(8日目)

朝、完全に体の調子がおかしい。左足首がまったく動かない。ほかの部位も思うように動かず、握力もなくなっていた。スマホを持つこともできず、何度も落としてしまう。

顔を洗うこともできなかった。というより、もう気力そのものがなかった。

親に電話をした(らしい)が、そのときの記憶はあまりない。

「救急車を呼んで病院に連れて行ってもらう」と連絡を入れたことだけは覚えている。

119番で救急要請。

このときは、自分の状態を救急隊員に比較的うまく伝えられていたと記憶している。

担架で運ばれ、救急車の中で簡単な診察を受けた。

感覚に異常はなく、瞳孔の反応も正常。脈や血圧も問題なし。

ただし、明らかに筋力の低下が見られるとのことで、横浜の病院へ搬送された。

横浜の病院にて。

腱反射の確認をされたが、反応がなかった。

医師から「運動神経がやられているようだ」と告げられる。

この時点では、すでに自力で起き上がることもできなかった。

ただただベッドに横たわりながら、カーテン越しに父と先生の会話を聞いていた。

その中で初めて「ギラン・バレー症候群かもしれない」という言葉を耳にした。

しかし、その病名を聞いても、何が何だかまったくわからなかった。

そのまま横浜の病院に入院となった。

2015.4.27(9日目)

横浜の病院で目を覚ます。

朝食の時間になり、ベッドに食事が運ばれたが、ご飯を飲み込むことができず、むせてしまう。自力でトイレに行くこともできない。

横浜の病院では対応が難しいとのことで、川崎の病院へ転院することになった。入院先は「神経外科」である。

到着後、血液検査や髄液検査が行われた。背中から髄液を抽出する検査は、非常に痛かった記憶がある。

食事や水分は自力で摂取できないため、鼻の穴から胃まで管を通すことになった。さらに、トイレも自力で行けないため、膀胱に管を通して対応する。

こうして、病院での生活が始まった。

■診断の結果■

ギラン・バレー症候群と診断される。

原因は不明であった。医師や看護師から「生の鶏肉を食べたか?」と何度も尋ねられたが、全く心当たりはない。インフルエンザにもかかっていないため、私の場合は本当に原因不明であった。

ギラン・バレー症候群には「軸索型」と「脱髄型」がある。私は、回復が遅く、後遺症が残る可能性があるとされる「軸索型」と診断された。

病院の医師は「治る」とは言わず、「良くなる」という言葉しか使わなかった。

ただの高熱や下痢から、ここまで体が動かなくなるとは想像もしておらず、非常に不安な気持ちになった。

病院入院〜リハビリセンターへ転院まで

2015.4.28(10日目)から

治療を開始した。

治療法は二通りあると説明を受けた。免疫グロブリン大量静注療法、または血漿交換療法である。どちらも有効とされ、効果は同じくらいということだった。血漿交換は血液を交換するため、動脈を外部装置に出す手術が必要とのことだった。この方法では身体に大きな負担があると考え、点滴による免疫グロブリン療法を選択した。

免疫グロブリン大量静注療法は、0.4g/kgを5日間連続で点滴する方法である。一回の点滴に約6時間かかる。症状の重さによって量は変わるが、私の場合は重症であったためフルで実施した。1日に三本の点滴を5日間連続、1サイクルである。私の場合は2サイクル行ったため、治療費だけで約300万円かかった。入院費や食事代は別である。

非常に大変な病気になったと日々実感したが、難病助成や会社の健康保険で支えられた。手続きをしてくれた両親には心から感謝している。

病室での生活は、看護師たちが明るく親しみやすく接してくれたことが救いであった。男性看護師も多く、特に身体のケアが必要な際には大変助かった。

2015.5.11(4週目)

発症から最も状態が悪い時期であった。医師によれば、4週目がピークとのこと。

食事には2時間ほどかけて流動食を摂取した。朝昼晩、毎回2時間かかる。体を起こされたままの体勢での食事は非常にきつかった。テレビのリモコンも自力では押せず、看護師に操作してもらう必要があった。

ナースコールも自力では押せないため、療法士にボタンを腕で押せるように改良してもらった。自力で寝返りもできず、1時間に数回ナースコールを使う状態であった。寝返りが打てないことのつらさを、この時初めて実感した。

体が動かないため神経痛に悩まされ、夜も眠れなかった。夜間には過呼吸になり、毎晩夜を迎えるのが怖かった。太ももから下の神経痛がひどく、親に「足を切断してくれ」と言ったこともあったというが、自分ではよく覚えていない。

リハビリを開始した。病院ではまず「車椅子に座ること」からである。自力で起き上がることはできず、看護師に抱えられて車椅子に移動した。体幹の筋力も失われており、座る姿勢を保つことも困難であった。また、お尻の筋力も落ちていたため、座っているだけでもきつかった。

病院内のリハビリ室にも通い始めた。しかし、車椅子で運ばれ、硬直した筋肉をほぐしてもらう程度であった。手の指先や肩周りも全く動かず、固まった状態であった。指を開こうとされても、痛みで広げることができなかった。

2015.5.18(5週目)

4週目と比べ、体の悪化はなかった。しかし、改善している実感はなかった。ギランバレー症候群について調べたい気持ちはあったが、スマホを持つこともできず、天井ばかりを見つめる日々が続いた。

両親は千葉から川崎まで毎日のようにお見舞いに来てくれた。自分で調べられない病気について、代わりにたくさん調べてくれた。「神経系の病気で唯一、予後が良くなる可能性がある」ということを聞かされ、リハビリを頑張ろうと決意した。

会社の同期や友人も何度も見舞いに来てくれた。寮から病院は近かったが、仕事帰りにわざわざ足を運んでくれる姿に、自分も必ず治さなくてはと思った。差し入れももらったが、嚥下障害により食べられないことが多く、そのまま持ち帰ってもらったこともあった。

5週目になると、車椅子に座っていられる時間が少しずつ伸び、30分程度なら座れるようになった。ただし、背もたれ付きの傾斜がある車椅子でなければ座っていられず、背中の固さのせいか、傾斜がないと気持ちが悪くなってしまった。面会の時だけ起き上がらせてもらい、それ以外はベッドに寝たままであった。

2015.6.1(7週目)

車椅子に座っていられる時間が徐々に伸びてきた。療法士から「毎日2時間は座ってみましょう」と言われた。ただ、体には負担が大きいため、何度かに分けて合計で2時間座ることを目標にした。

この時、会社の同期が大量の漫画を持ってきてくれたため、車椅子に座って漫画を読むことにした。指はほとんど動かせなかったが、電子ペーパーだったため、簡単に次ページへ送れるのは助かった。しかし、タブレットを持ち上げたり、電源ボタンを押すことはできなかったため、看護師にセッティングしてもらったこともある。自分でも思わず笑ってしまった。「漫画読みたいんで、車椅子にお願いしていいですか?あと、セッティングして電源入れてください」と頼むこともできなかったが、漫画を読んでいる間は不思議と座っていられた。そのうち、映画も持ってきてくれるようになり、暇で長かった入院生活を過ごしやすくしてくれた。

体重は元々63kgあったが、最も低い時で49kgになった。ものが食べられず、体が動かない状態でここまで落ちるのかと実感した。

■リハビリについて

上肢・手

少しずつ動くようになってきたが、物をつかむことはまだできない。腕を上げるくらいがやっとで、指は開かず、手首も動かないため、手は垂れ下がったまま。手首を返すこともできない。まずは直径10cmほどの木片を両腕で運ぶ練習から始めた。手ではつかめないので、腕で運ぶ形である。

スマホも少しずつ操作できるようになった。イヤホンを枕に置き、首を動かしながら装着して音楽を聞くのが日課になった。ガラケーではなくスマホでよかった。握力がないため、ボタンの押下は依然できなかったが、スマホだからこそ操作できたのである。

下肢・足

左足は全く動かず、右足首と指先がわずかに動く程度。自力で立ち上がることは皆無である。

嚥下

スプーン一杯の水を飲み込めるかのチェックを行った。口の中に含むことはできるが、飲み込むのは何とか、何とかできるようになってきた。

2017.6.8(8週目)

転院が見えてきた。病院からリハビリ施設への移動である。病院でできるリハビリには限界があり、入院期間も決まっているため、千葉の転院先を探してもらった。千葉は実家であるため、千葉で病院を探してもらった結果、「千葉リハビリテーションセンター」に決定。転院日は来週である。

リハビリについては、やればやるほど体の向上を実感できる状況であった。

■リハビリについて

上肢・手

少しずつ動くようになってきた。2cmの木ペグを手首を支えられながらではあるがつかめるようになった。これだけでも非常に嬉しかった。作業療法士の畑中さんは、いろいろなことを思考錯誤しながらリハビリを考えてくださった。

病室のベッドで自力で起き上がれるようになった。しかし、腹筋がないため、腕をベッドの枠にからめて押し上げるようにして起き上がるしかなかった。精一杯の力を込めて起き上がっていた。

下肢・足

太ももを少しだけ上げられるようになった。2〜3日前にはできなかったことができるようになってきた。動かない部分もあるが、作業療法士の相沢さんは「頑張りましょう!」と非常に元気に声をかけてくださり、活力をもらった。

吊り上げ式の歩行器を使い、歩行訓練を行った。足にかかる負荷はほぼなく、体重49kgであったが、吊り下げ式の歩行器で45kgほど持ち上げて歩行する形である。要するに自身には4kgしか負荷がかかっていない。

不思議なことに、「自分の身長ってこんなに高かったのか」と感じた。ずっと車椅子生活だったため、非常に高く感じた。気持ちのいい感覚であった。

嚥下

ゼリー程度であれば口から食べられるようになった。鼻管で栄養をとっていたため、口から物を取り込むのは久しぶりであった。言語聴覚士の辻さんのおかげで口から食べられることは非常に嬉しかった。

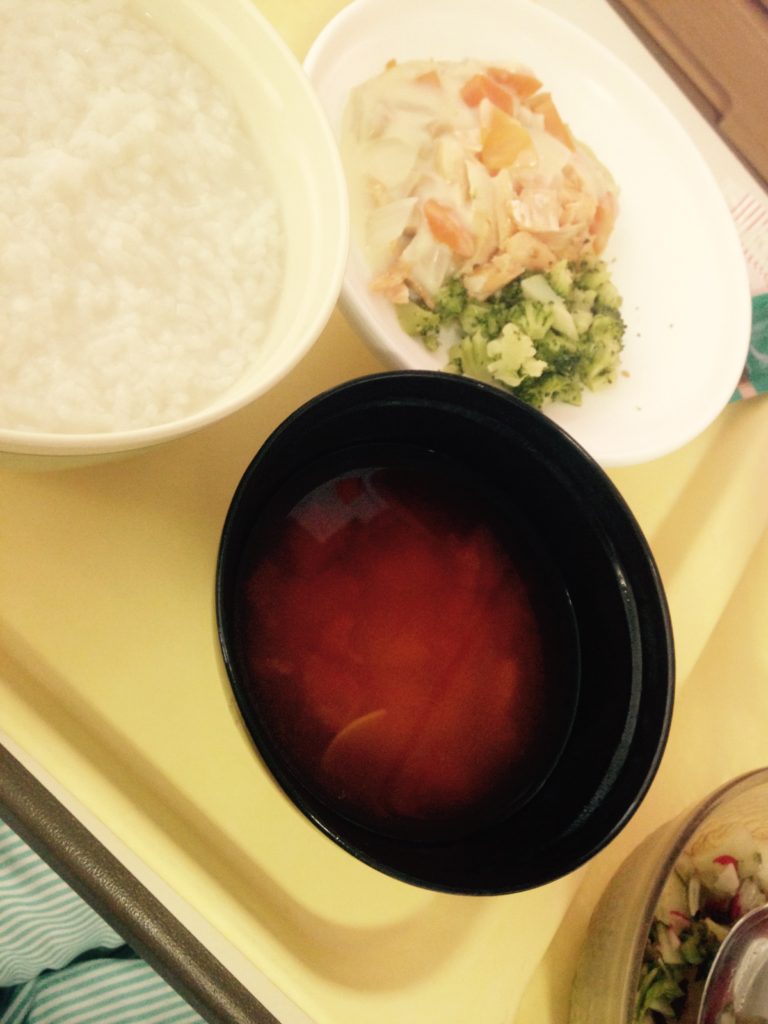

食事はミキサー食が提供されるようになった。記憶にあるメニューは以下の通りである。

-

ご飯:見た目は白いゼリー、味はかなり微妙だった

-

鯖の味噌煮:見た目は茶色い何か。味は確かに鯖の味噌煮

-

味噌汁:具なし

見た目も味もお世辞にも美味しいとは言えなかった。ご飯は見た目も大事だと感じた。しかし、全てを食べきれないため、並行して鼻管からも栄養を補っていた。

この写真は、なんとか自撮りできたものである。Tシャツは、友人がゴールデンウィークに八丈島に行ったお土産である。このTシャツを着ていると、看護師さんから「釣り好きなの?」「島好きなの?」とよく聞かれるようになった。なんだかんだで楽しい会話が生まれていた。話題には良いTシャツだった。

友人がお見舞いに来てくれるたびに、このTシャツを洋服棚の一番上に並び替えてくれた。「明日の風呂の後もこれを着ろ」と言いながらである。お風呂に入る際には、一番上のTシャツを着替えとして持っていくため、さっぱりした後は自然と八丈島Tシャツを着ることが多かった。笑

入院生活を楽しくしてくれる時間は、友人、両親がお見舞いに来てくれることであった。本当に感謝している。

2015.6.15(9週目_病院最終日)

上肢、手

右手首を支える装具を作成してもらった。これを装着することで、直径5mmくらいのものをつかめるようになった。マッチ棒の太さのものである。

ただし、テーブルの上に置かれたものはつかめないため、おわんなどに入れた状態の棒を運ぶトレーニングを行った。

左手は小指が比較的しっかりしてきたため、装具なしで少しは動かせるようになった。

ベッドでの自力での起き上がりは可能となり、タブレットの電源も入れられるようになった。

車椅子への自力での乗り込みはできなかったが、乗せてもらえば数メートル程度は自走可能であった。ただ、車椅子をうまく漕ぐことが出来なくて、手のひらが痛くて真っ赤になった。

下肢、足

吊り上げ式の歩行器で体重の25kgを支えた状態で歩行できるようになった。ただし、左足首は動かないため装具を使用している。

嚥下

転院1日前に、食事がミキサー食からおかゆ(かなり細かく刻まれている)になった。

食べた瞬間、二か月ぶりにご飯の美味しさを実感し、思わず「ご飯の味がする!」と言った。この時、言語聴覚士の方と一緒に笑った。

鼻管を外し、リハビリテーションセンターへ転院となった。

2015.6.16(9週目_転院)

千葉リバビリテーションセンターに車で移動。

千葉リハから退院まで

2015.6.16(9週目_転院)

リハビリセンターでは、基本的に「自分でやる」スタイルである。自立に向けて、何もかも自分でできるようになることを目標としている。

リハビリの時間も、病院では1コマ20分程度であったが、リハビリセンターでは1コマ約1時間となった。

細かく書かないが、かなり頑張った。自分で言うのも何だが、リハビリしかやることがない環境は非常に良く、体の改善に集中できた。

上肢、手

作業療法士の菊池さんと目標を設定した。一眼レフでまた写真を撮りたい。大好きな写真を再び撮れるようになりたいと伝えた。

その他に、バドミントンができるようになりたいという目標も立てた。当然、この時にはラケットを持つことすらできなかった。しかし、リハビリへの意欲は強く、目標を大きく掲げた。

また、会社復帰のためにパソコン作業や細かい作業ができることも目標に設定した。

下肢、足

理学療法士の鈴木さんは爽やかな方で、毎日楽しくリハビリを行うことができた。

ベッドから車椅子への自力移動練習、太ももや足首の強化、装具の相談なども行った。

嚥下

舌の形がまだ変形していたため、ここを改善することと、固形物を食べられるようになることを目標とした。

言語聴覚士の上野さんも明るい方で、毎回楽しくリハビリに取り組むことができた。

2015.7.1(11週目)

身の回りのことは、少しずつ自分でできるようになってきた。

できないことは、トイレでズボンを下ろすことや、食事の際にヨーグルトなどのふたを開けること、着替えでは特に靴下を履くことが最も大変であった。

風呂も自力での移動は不可であったため、車椅子でシャワーの前まで運ばれ、体を洗ってもらった。自分では手が届かず、動かすこともできないため、されるがままであった。

ベッドから車椅子への移動は自力で可能となった。

U字歩行器を使って立ち上がることに成功。自力で立ち上がれたことに非常に喜びを感じた。

しかし、筋力不足で膝から落ちることも。床に落ちてしまうと自力で立ち上がることができず、誰かにヘルプを求めていた。

嚥下の方はだいぶ良くなってきた。好きなものを食べれる喜びはあまり味わったことのない感覚だった。

2015.8.1(16週目)

車椅子からU時歩行器へ、だんだんとシフトしていった。

夜の病院内は人がいなくて良かった。真っ暗で誰もいない。普通なら怖いのかもしれないが、使い放題のリハビリ会場だった。

普通食を食べられるようになった。粒のご飯を口にしたときは、その美味しさでほっぺたが痛くなるほどであった。味噌汁には具が入り、ナスはナスの形をしている。いわゆる普通の食事が大変ありがたくとても嬉しかった。

この時は読書に夢中になっていた。リハビリセンターといえど、時間をかなり持て余していたため、活字に触れようとしていたのである。散歩して外のベンチで読んでみたり、外来の患者さんが行き交うロビーで読んでみたり過ごしていた。

新しい趣味もできた。8月には夏の高校野球が毎日放送されており、ここから高校野球を見るようになった。

入院している方は高齢者が多く、さまざまなことを教えてもらった。野球のルール、どの高校が強いのか、吹奏楽はどこが上手いのかなど、たくさん入院患者さんから話を聞くことも一つの日課であった。

暇な入院生活の中で楽しみ方を少しずつ見つけられるようになり、それを実行するために必要なことや解決策を、リハビリの先生と相談することが増えてきた。例えば次のようなことを考えるようになった。

-

椅子から床に座るにはどうしたらよいか

-

床から立ち上がるためにはどこを鍛えたらよいか

-

ボールを投げるには腕をどう動かせばよいか

-

箸でご飯を食べるにはどうすればよいか

-

ズボンを履くときにどういう体勢で履けばよいか

-

自販機で小銭を入れる方法は

-

飲み物や缶の開け方は

-

高い所の物の取り方は

-

階段の上り下りの方法は

-

手すりの使い方は

-

洗濯機から物を取り出すには

できることが増えるにつれ、疑問も多くなった。今までは考えもしなかったことができないのは、新しい発見でもあった。ひと月前を振り返ると、あの時考えもしなかったことが、できるようになっていたのである。

次に自主トレの器具について。作業療法士の先生が試行錯誤で作成や提案をしてくれた。

こんなものを使用していた。ドライバーとビスである。

握力を鍛えるために、通常であれば握力筋トレグッズを使うが、私はこんなもので筋トレしていた。

ミニペンチである。握力は測定不可能だったためこれを握るのがやっとだった。しかし、このペンチですらまだ先端をくっつけることはできない。

2015.9.1(23週目)

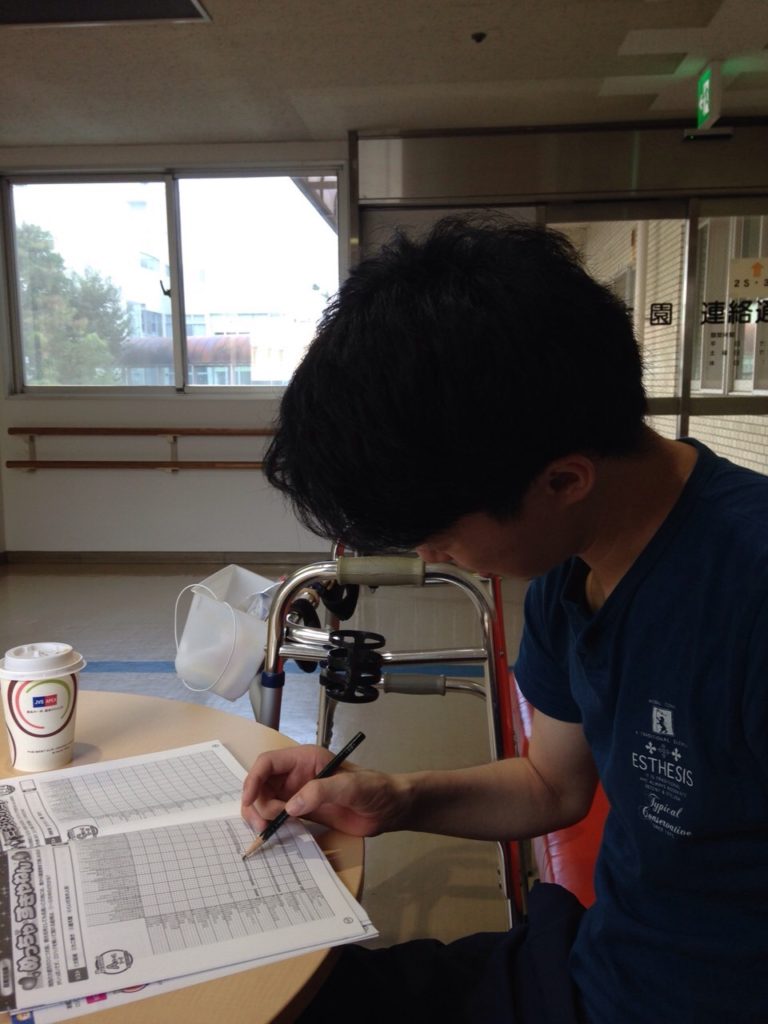

鉛筆をやっとのことで持てるようになり、少しずつものが書けるようになった。

鉛筆を持って塗るリハビリを行い、ついでにパズルを解くこともリハビリとして実施した。また、この頃にはU字歩行器を使い、自室から共有スペースまで移動できるようになり、行動の自由度が増していた。

U字歩行器に加え、ロフスト杖も使い始めた。ロフスト杖は次の写真の右側のような杖である。

ロフスト杖は上部の輪っかに腕を通し、下方に伸びる棒を握ることで支える杖である。しかし、握力がないため通常では使えない。そのため、下に伸びるゴムを手に巻きつける形に改良してもらい、杖を握らずとも手に固定できるようになった。

自主トレの時間が多くなってきた。

平行棒は毎日の日課になっていた。平行棒は以下のようなもので、両手を使って身体を支えながらこの中を歩くようになっている。

2015.10.1(28週目)

一時帰宅が許可され、自宅で課題を見つけてくるように指示された。リハビリセンターはリハビリに適した環境だが、自宅では日常生活の中で新たな課題を発見することが求められた。

この時点での体の状態は、U字歩行器からロフスト杖に移行していた。

左足首は依然として動かず、ゲイトソリューション(パシフィックサプライ社)という装具を装着していた。以下のような装具である。

ゲイトソリューションとは、歩行補助用の装具で、主に足首や足の動きが制限されている人向けの補助器具である。装着することで、足首が固まった状態でも足を前に出しやすくなり、歩行の安定性を高めることができる。靴やサンダルのように足に装着するタイプで、日常生活での歩行訓練や自立歩行の補助に用いられる。

ゲイトソリューションを装着し、ロフスト杖を持って自宅に帰宅してみた。

玄関に手すりがないこと、

風呂場の使いづらさ、

二階へ向かう階段 など、自宅での生活には多くの課題があった。これらをリハビリセンターに持ち帰り、克服のために再び努力を重ねた。

2015.12.24(43週目_発症から8ヶ月)

リハビリセンターを退院。クリスマスイブの退院ということで、記憶に強く残っている。私生活をなんとか自力で頑張るようにという形での退院だった。

これからは週に一度、外来で千葉リハに通うことになった。自宅でできないことを見つけ、それを克服していく方針である。

左足首は相変わらず動かず、軸索型であることから予後も慎重に見守る必要があった。しかし、この時点では当初ほどの焦りや不安はなく、「少しずつ治していこう」という気持ちに自然と切り替わっていた。

外来で通院開始から現在まで

2016年、この年から通院でのリハビリが始まった。

通院は週に一回だった。

少しずつバドミントンのラケットを持つことができるようになり、趣味である写真も再開できるようになった。

会社は休職中であったため、千葉の名所をめぐったり、リハビリセンターでのリハビリを繰り返す毎日だった。両親と過ごす時間も増え、26歳にして再び実家で生活できるのは、ある意味幸せだったかもしれない。一人暮らしを始めてから、これほど長く実家にいることはなかったため、よく両親とリハビリがてら外出もしていた。

また、市営のジムにも通い始め、筋トレを疲れない程度に行うことが多くなった。週一回のリハビリセンターでは物足りなさを感じ、ジムでの運動を追加する形となった。

2016.9.29(1年5か月目)

復職

会社へ復職した。短日勤務で、毎週水曜日は休み。水曜日はジムに通う日とした。

2017.6.13(2年2か月目)

外来の病院最終日

千葉リハビリテーションセンターでできることはほぼ完了したため、卒業となった。これに伴い、会社勤務も週5日へ復帰した。

2017.9.24(2年5か月目)

握力は約30kgまで回復。通勤時、満員電車でもつり革につかまれるので支障はない。

ただし、左足首麻痺の後遺症は残っており、現在も装具を使用して生活している。障害はあるが、外見はほぼ普通である。

左足首は動かないものの、わずかにピクピク動くようになった。両手首が動き始めた頃のことを思い出し、今後もトレーニングを続け、完全回復を目指して努力していく。

2020.11.7(5年7か月目)

日常生活では支障はなくなった。

左足首は相変わらず動かないが、わずかに動く範囲は徐々に広がってきている。

登山再開

先日、苗場山に登山に行った。大雨でまるで沢登のような状況だったが、両手にストックを持ち、リュックには大荷物を背負って登れるまでに回復した。上り6時間、下り7時間と非常にハードな登山となった。

縄跳び

連続で79回跳べるまで回復。二重跳びはまだ練習中。

ジムでのトレーニング

-

上半身:ベンチプレス70kgを8回まで強化。上半身はほぼ完全に回復。

-

下半身:左足首は依然麻痺しているが、できる範囲で強化中。

病気前よりもアクティブに活動できるようになり、できることが大幅に増えた。今後も楽しみながらリハビリを継続していく。

2025.11.11(10年6か月目)

日常生活では支障はなくなった。2023年に結婚し、2025年に第一子誕生。

現在は子育てを楽しんでいる。

障害の状況は、左足首に障害あり。ただし、ゲイトソリューションはあまり使用せず、サポーターでの生活をおこなっている。

スポンサーリンク

最後に

長くなりましたが、ここまでギランバレー症候群の発症から現在に至るまでの経過をまとめました。

同じように不安を抱えている方も多いかもしれません。少しでも参考になれば幸いです。もし何か質問や相談があれば、遠慮なくメールでご連絡ください。私にできる範囲ではありますが、微力ながらお力添えさせていただきます。

突然発症した病気でしたが、この経験を通して、家族や友人の温かさを身をもって体験しました。こんなにも人の優しさを感じることは、健康な日常だけではなかなか気づけなかったかもしれません。支えてくれる人がいるということ、それだけで前に進む力になることを実感しました。

これからも、感謝の気持ちを忘れずに、日々を大切に過ごしていきたいと思います。

同じ病気で苦しむ方々に、少しでも希望の光を届けられるように。

そして、どんな困難も乗り越えられるということを、自分自身の経験として伝え続けたいと思います。

本記事、最後までお読みいただきありがとうございます。

スポンサーリンク